Ker-Xavier Roussel

Wandbilder, 1916–1918/1926

Ker-Xavier Roussel

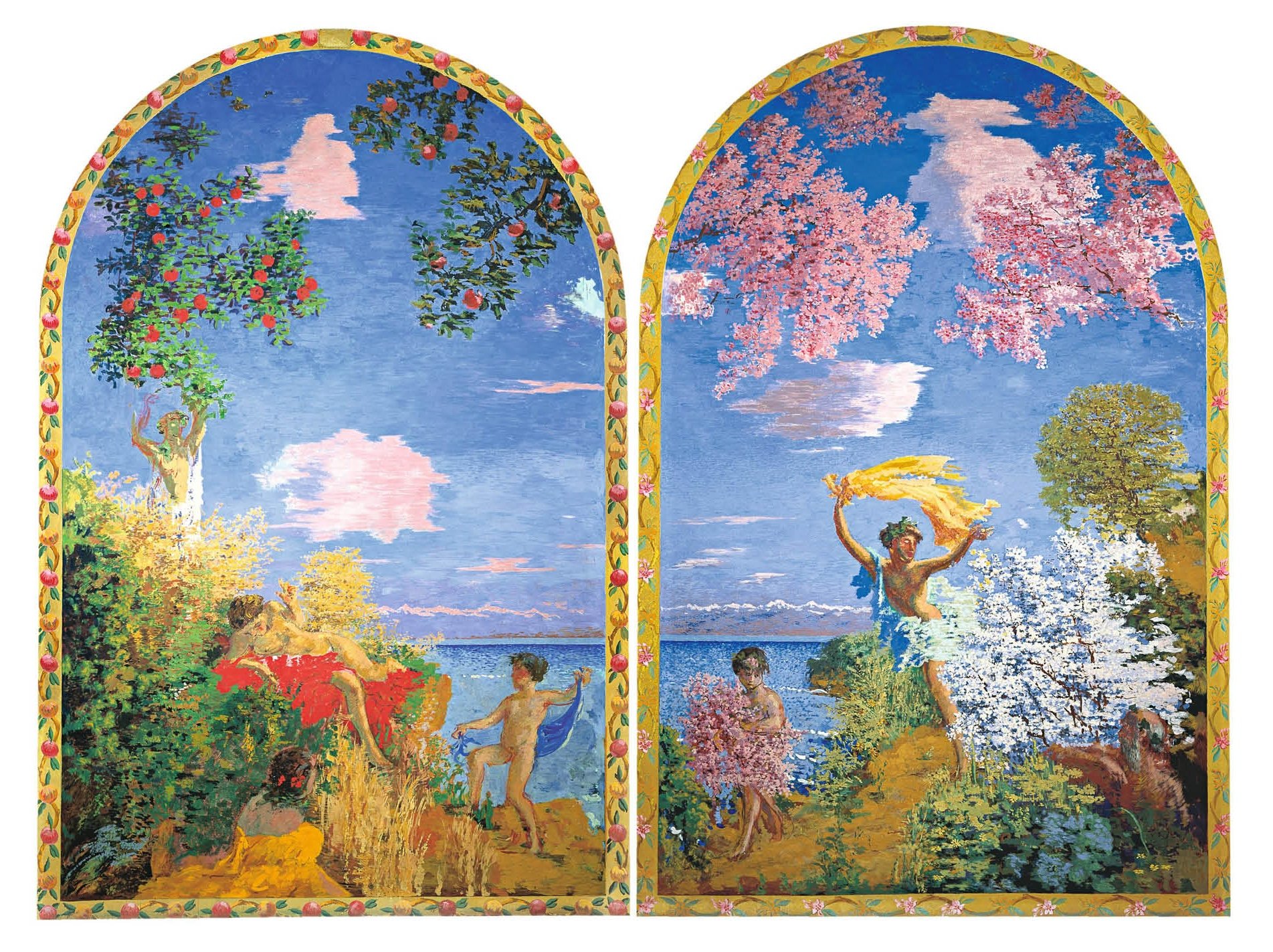

Automne und Printemps, 1916–1918, überarbeitet 1926

Kunst Museum Winterthur, Schenkung von Hans und Werner Reinhart, 1918

Foto: Hans Humm, Zürich

Herzlich Willkommen im Kunst Museum Winterthur, verehrte Besucherin, verehrter Besucher. Ich begrüsse Sie zu unserem Rundgang, den wir hier im Treppenhaus des Museums beginnen.

Unser Museum wurde 1916 eröffnet, also mitten im Ersten Weltkrieg. Ein ambitioniertes Vorhaben in einer Stadt, die damals gerade mal 20'000 Einwohner zählte. Einige Winterthurer Bürger wünschten der Stadt ein Museum von internationalem Rang zu stiften und ermöglichten den Bau, indem sie einen Grossteil der Kosten übernahmen. Als Architekt wurde der Winterthurer Robert Rittmeyer ausgewählt. Er gestaltete nicht nur das Gebäude selbst, sondern auch die Einrichtung. Das Treppenhaus ist mit Marmor ausgestattet, während die Ausstellungssäle mit Holztäfelung und bespannten Wänden versehen sind. Im Eingangsbereich herrscht also vornehme Repräsentation, im Kunstbereich dagegen die intime Atmosphäre von Wohnräumen. Das Kunstmuseum ist auf der Beletage untergebracht. Der Pariser Kunsthändler Ambroise Vollard besuchte 1916 das neue Museum und lobte es «als Tempel, errichtet dem Genius der französischen Kunst».

Ker-Xavier Roussel

Automne, 1916–1918, überarbeitet 1926

Kunst Museum Winterthur, Schenkung von Hans und Werner Reinhart, 1918

Foto: Hans Humm, Zürich

Einige wichtige Werke von französischen Künstlern begegnen uns bereits hier im Treppenhaus und stimmen uns auf die Sammlung ein. Der Aufgang ist geschmückt mit zwei grossen Wandbildern von Ker-Xavier Roussel. Roussel gehörte in seiner Jugend er wie Bonnard, Vuillard, Vallotton und Maillol zur Gruppe der ‹Nabis›. Während des Ersten Weltkriegs hielt er sich am Genfersee auf. 1916 baten die Brüder Hans und Werner Reinhart den Maler nach Winterthur, um die Gestaltung des neuen Museums zu besprechen. Roussel erhielt den Auftrag und arbeitete im Atelier längere Zeit an den Bildern. 1919 wurden sie montiert.

Roussel wählte die Jahreszeiten – ein bewährtes Thema aus der Kunstgeschichte. Doch stellte Roussel nur zwei der vier Jahreszeiten dar – links den Herbst und rechts den Frühling. Blüte und Reife werden in lebhaften Farben gefeiert.

Eine gemeinsame Horizontlinie verbindet die beiden Szenen. Sie zeigen keine bestimmten antiken Mythen; Roussel ging sehr frei mit der Figurenwelt des Goldenen Zeitalters um. 1926 kehrte er noch einmal nach Winterthur zurück und überarbeitete die Wandbilder stark. Damals fügte er die Bordüren mit dem Fruchtornament hinzu.

Ker-Xavier Roussel

Printemps, 1916–1918, überarbeitet 1926

Kunst Museum Winterthur, Schenkung von Hans und Werner Reinhart, 1918

Foto: Hans Humm, Zürich

Im oberen Foyer sehen Sie ein weiteres Werk eines französischen Künstlers. Eine grosse Steinfigur von Aristide Maillol mit dem Titel La nuit. Auch sie ist ein Geschenk: Fünf Winterthurerinnen stifteten sie zur Eröffnung des Museums. Wie Roussel wandte auch Maillol sich der Welt der klassischen Antike zu. Er suchte die vollendete Form, die Konzentration auf das Wesentliche, im Gegensatz zu den flüchtigen Skizzen des Impressionismus.

La nuit ist ein Höhepunkt seiner Arbeit. Die Nacht ist eine sitzende weibliche Figur, den Kopf zwischen die Arme versenkt, die Ellbogen auf die Knie gestützt. Die Figur ruht, in sich verschlossen – dies hat wohl den Titel angeregt. Die Skulptur hat eine sorgfältig durchkonstruierte Form. Der massive schwere Körper ist ein Kubus, die Glieder bilden darin dreieckige Formen. Die Aussenflächen sind gleichmässig belichtet, zugleich ist der Durchblick auf das verschattete Innere gegeben. Der Kubus ist der Inbegriff von Gleichmass und Perfektion. Mit La nuit schuf Maillol ein Werk, das seine klassische Idee der Skulptur klar zum Ausdruck bringt.

Aristide Maillol

La nuit, um 1908–1912

Kunst Museum Winterthur, Ankauf mit Spenden von Emma Sulzer-Forrer, Marta Keller-Bühler, Olga Reinhart-Schwarzenbach, Annie Biedermann-Mantel und Elisabeth Sulzer-Weber, 1916

Foto: SIK-ISEA, Zürich (Lutz Hartmann)