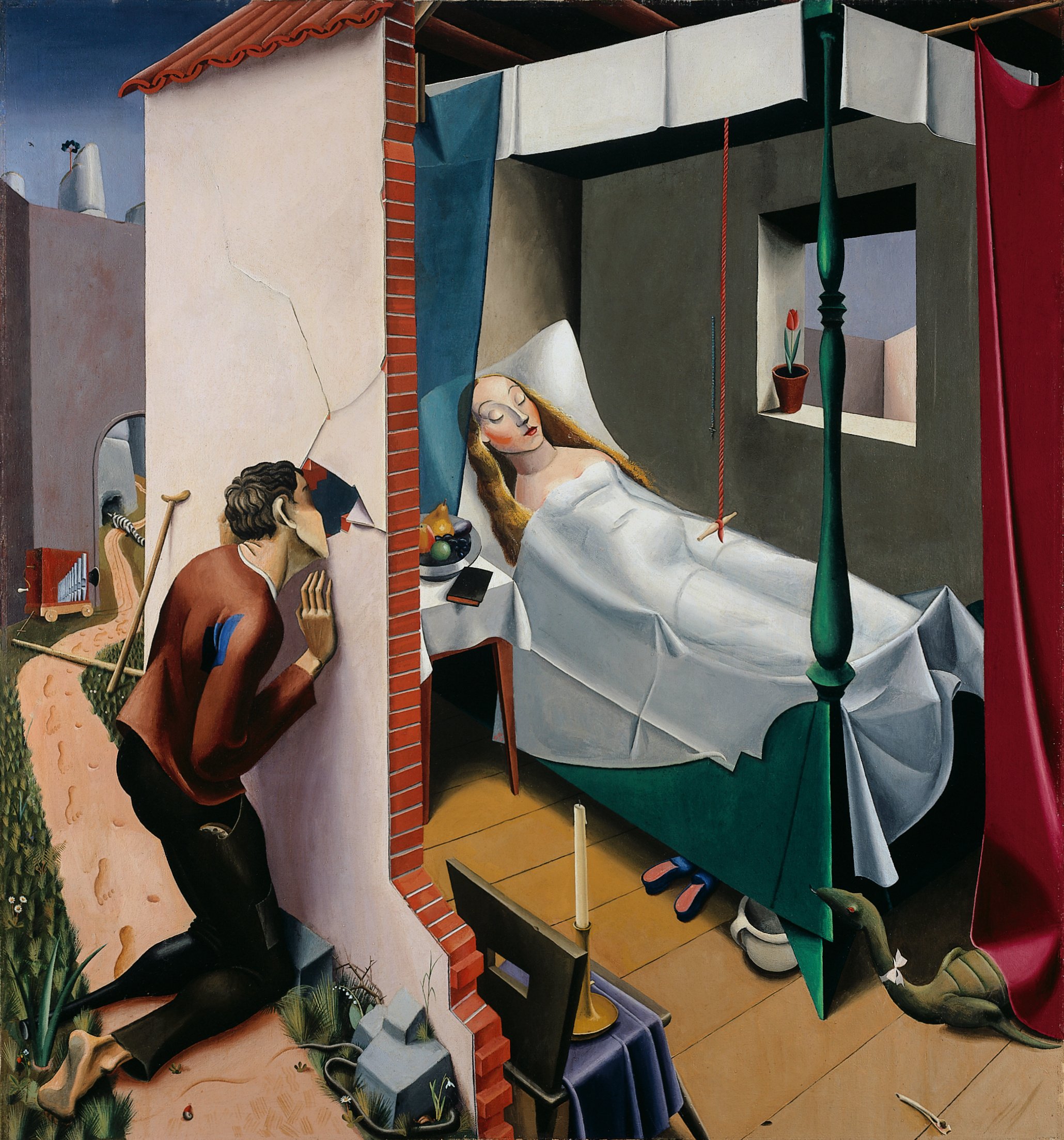

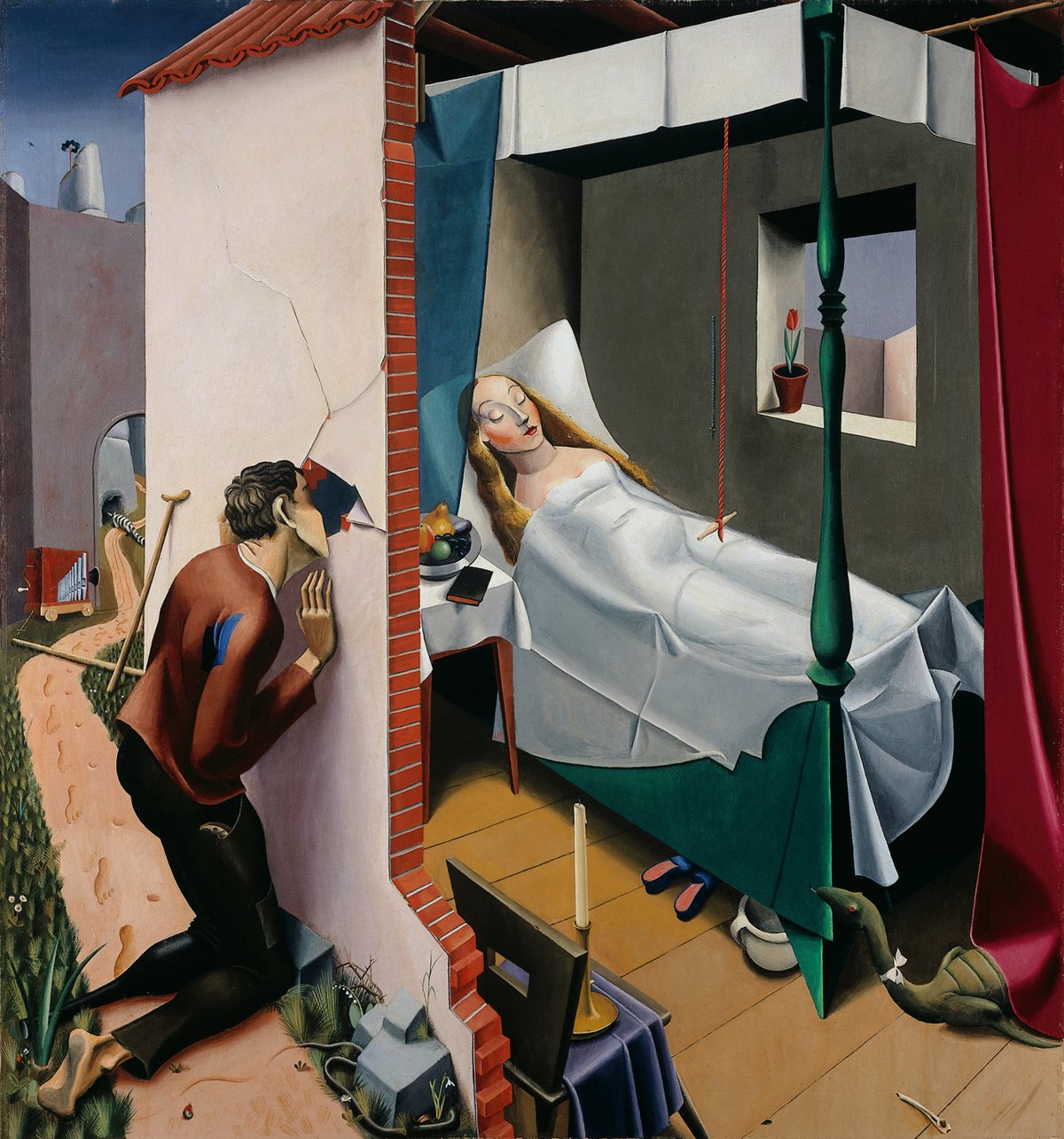

Niklaus Stoecklin

Vorstellung, 1920–1921

Niklaus Stoecklin

Vorstellung, 1920-1921

Kunst Museum Winterthur, Schenkung der Erben von Emma Berta Nager-Reinhart, 1966

Foto: Hans Humm, Zürich

Als Gegenbewegung zum wilden Expressionismus folgte nach dem Ersten Weltkrieg die Strömung der Neuen Sachlichkeit. Wie der Name verrät, handelt es sich um einen sehr nüchternen Stil. Die Dinge werden eben ganz ‹sachlich› dargestellt. Zu den ersten Künstlern, die sich wieder mit malerischen Traditionen auseinandersetzten, gehörte der Basler Niklaus Stoecklin. Betrachten wir sein frühes Hauptwerk die Vorstellung, so wird schnell klar, warum die Bewegung auch einen anderen Namen erhielt, nämlich ‹Magischer Realismus›. Denn trotz der Klarheit der Gestaltung und der sorgfältigen Malweise schwingt immer auch etwas Unsichtbares, ja Geheimnisvolles mit. So wirft dieses Bild sicher auch bei Ihnen einige Fragen auf.

Was sehen wir? – Ein Weg schlängelt sich durch eine felsige Wildnis, vorbei an einem steinernen Turm und gestreiften Fabelwesen. Ihn ging der Protagonist, ein einbeiniger Drehorgelspieler, der, nun kniend, durch eine Mauerlücke in einen Raum späht. In diesem liegt eine junge Frau im Bett und schläft. Deutet man den Spielmann als Alter Ego des Künstlers, so kann der beschwerliche Weg, der hinter ihm liegt, als die Suche des Malers nach seiner künstlerischen Bestimmung verstanden werden. Sein leidenschaftliches Schauen stütz die These, wobei der begehrende Blick ein Abtasten mit den Augen zulässt, doch der eigentliche Zugang bleibt ihm verwehrt – eine schöne, aber auch traurige Malerei-Metapher.

Die junge Frau im Bett wirkt unter ihrem weissen Laken wie Schneewittchen oder Dornröschen. Das Märchenhafte dieser Szenerie wird durch Details betont, nicht zuletzt den niedlichen Drachen, der normalerweise als animalischer Gegenpol zur Jungfrau auftritt. Eine erotische Bedrohung scheint in diesem Fall mehr vom voyeuristischen Eindringling auszugehen. Er findet seine Entsprechung in der rot leuchtenden Kordel, die genau auf den Schoss der Frau zielt. Weitere Elemente, wie die Schlange vor dem Haus, die Kerze und der Nachttopf bauen ein verschachteltes und zugleich labiles Gleichgewicht zwischen Keuschheit und Erotik, zwischen Intimität und Begehren auf.

Niklaus Stoecklin

Vorstellung, 1920-1921

Kunst Museum Winterthur, Schenkung der Erben von Emma Berta Nager-Reinhart, 1966

Foto: Hans Humm, Zürich

Diese Gegenüberstellungen finden ihre Entsprechung in der Gesamtkomposition. Das Bild ist in der Mitte halbiert und durch den Mauerstreifen in einen Innen- und Aussenraum aufgeteilt. Hier orientiere sich Stoecklin an der spätgotischen Malerei, die für viele Künstler der Neuen Sachlichkeit Inspiration bot. Der im Basler Kunstmuseum prominent vertretene Konrad Witz war dabei ein wichtiges Vorbild für ihn, spielen doch Kastenräume auch bei ihm eine zentrale Rolle. Wie Witz erkundet also auch Stoecklin den Raum in seiner vielschichtigen Bedeutung. Denn im Raum manifestieren sich typische Fragen, die sich die Künstler der Neuen Sachlichkeit stellen, etwa das Reflektieren über Innen und Aussen, Bild und Wirklichkeit, letztlich über Illusion und Realität. Überhaupt dient der Raum als existenzielle Metapher für ein spezifisches In-der-Welt-Sein des Menschen oder eben konkret des Künstlers, wenn wir den Einbeinigen nun als Selbstdarstellung lesen wollen. Doch bei Betrachtung der Spuren, die unser Protagonist auf dem Weg hinterlassen hat, fällt bei genauem Hinsehen auf, dass links und rechts verkehrt sind – hat er uns also eine falsche Fährte gelegt?

Konrad Witz, Ecclesia, um 1435

Heilsspiegelaltar, Aussenseite

Kunstmuseum Basel