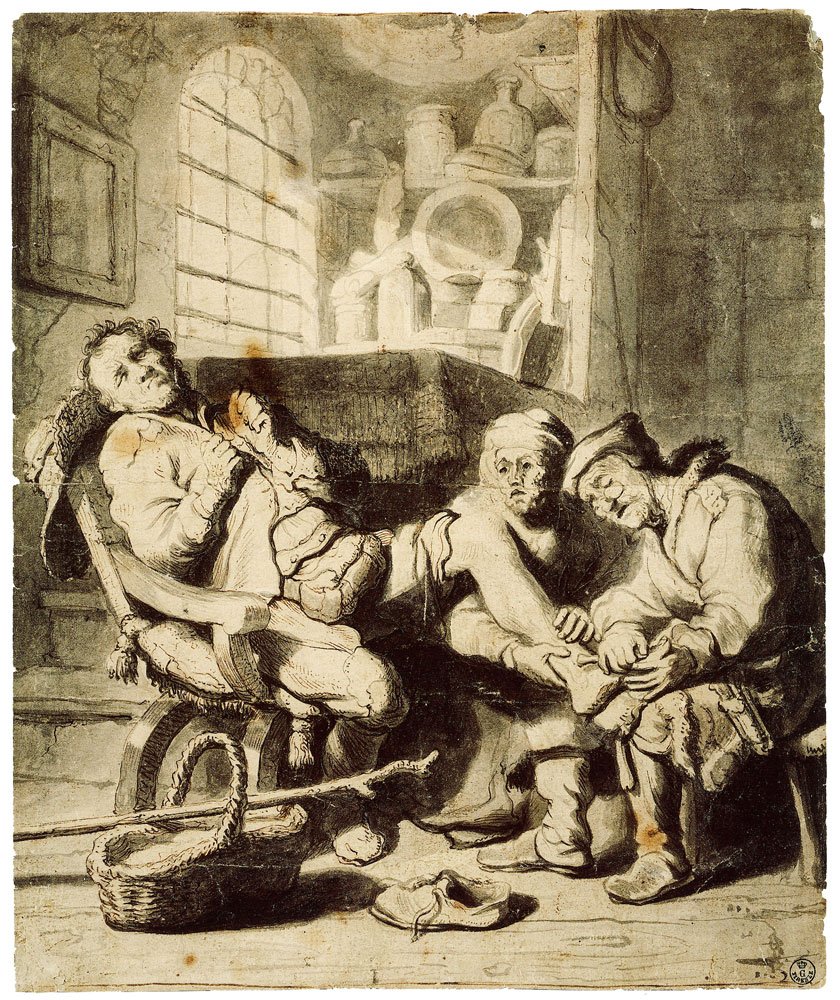

Rembrandt van Rijn

Die Fussoperation, 1628

Rembrandt Harmensz. van Rijn

Die Fussoperation, 1628

Kunst Museum Winterthur, Dauerleihgabe aus Privatbesitz

Foto: SIK-ISEA, Zürich (Philipp Hitz)

Nach seiner Ausbildung bei Pieter Lastman kehrte Rembrandt 1625 in seine Geburtsstadt Leiden zurück und begann, sich intensiv mit physiognomischen Darstellungen zu beschäftigen. Die Fussoperation ist dafür ein wunderbares Beispiel. Der Fokus liegt hier auf der Dualität der beiden Hauptakteure. Die Operation an sich ist nicht wirklich zu erkennen, dafür der konzentrierte Blick des einen und die verkrampfte Haltung des anderen.

Rembrandt van Rijn, Die Anatomiestunde des Dr. Nicolaes Tulp, 1632

In Auftrag gegeben von Mitgliedern der Chirurgengilde, Amsterdam, 1632; Witwenfonds der Chirurgen, Amsterdam, 1798-1828; vom niederländischen Staat erworben und auf Anordnung von König Wilhelm I. im Mauritshuis aufgestellt, 1828

Chirurgische Operationen waren ein beliebtes Sujet in der niederländischen Genremalerei des 17. Jahrhunderts. An ihnen konnten die Künstler besonders ausgeprägt die Mimik der Protagonisten darstellen und gleichzeitig die Betrachtenden zu schaudernden Voyeur:innen machen. Die Medizin war damals allgemein von hohem Interesse und man bezahlte sogar Eintritt für öffentliche Sezierungen – Rembrandt selbst malte kurz nach seiner Übersiedlung nach Amsterdam seine berühmte Anatomiestunde des Dr. Tulp, die eine solche Szene zeigt. Die Lichtführung nimmt in diesem repräsentativen Gruppenbildnis der Amsterdamer Chirurgen eine Sonderrolle ein, wie auch in unserem Gemälde.

Hier heben die warmen Brauntöne von Boden, Korb und Mantel den Patienten deutlich vom dunklen Hintergrund ab, wodurch sein verkrampftes Gesicht plastischer hervortritt. Wie im Scheinwerferlicht bilden sein Schuh und sein Korb ein kleines Stillleben als einleitender Glanzpunkt im Vordergrund. In diesem Falle könnte der leere Korb darauf hindeuten, dass der Patient ausgenommen wurde. Denn in der zeitgenössischen Malerei wurden in solchen Szenen häufig naive Leute vorgeführt, die von Quacksalbern übers Ohr gehauen werden. Diese Thematisierung des Betrugs verweist gleichzeitig ironisch auf den Maler selbst, der mit seiner illusionistischen Kunst ebenfalls eine Art Betrüger ist.

Interessanterweise galt dieses Bild bis vor wenigen Jahren nicht als ein Werk von Rembrandt. Die Arbeit wurde jemandem in seinem nächsten Umfeld zugeschrieben. Als möglichen Urheber vermutete man unter anderen seinen Malerfreund Jan Lievens, der wie Rembrandt damals noch in Leiden wohnte und einen sehr ähnlichen Stil pflegte. Von Lievens gibt es ausserdem eine Zeichnung mit dem nahezu gleichen Sujet. Gemälde und Zeichnung sind aber vielmehr als Anspielung auf die gemeinsamen Anfänge und die gegenseitige Inspiration zu sehen. Denn das grossangelegte «Rembrandt Research Project» in Amsterdam, das seit 1968 die Bestandsaufnahme aller Rembrandt-Gemälde vornimmt, konnte das Gemälde aufgrund der Untersuchung der Signatur «RHL» (Rembrandt Harmenszoon Leidenensis) eindeutig als ein Werk des Meisters ausweisen.

Jan Lievens, Die Fussoperation

Foto: PubHist