Kommentar der Architektin

Die vorliegende Arbeit für das Kunst Museum Winterthur entstand auf der Grundlage eines offenen Wettbewerbs, der 2020 von der Architektin Heike Hanada in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Ayşe Erkmen gewonnen wurde. Lesen Sie hier den Kommentar der Berliner Architektin Heike Hanada.

Kunst Museum Winterthur | Reinhart am Stadtgarten

Foto: Georg Aerni

Ziel war eine permanente räumliche Installation in Form einer künstlerischen Überarbeitung des Foyers und seiner Hauptzugänge. Neu an diesem Verfahren war die Vorbedingung, ein interdisziplinäres Team aus Kunst und Architektur zu bilden. Die Grenze zwischen den beiden Disziplinen ist damit fliessend.

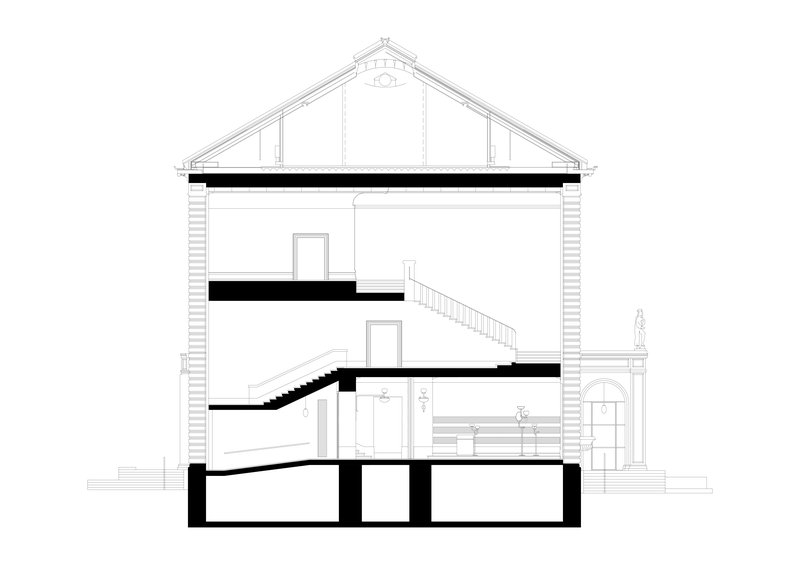

In der Folge entwickelte sich ein Projekt, das sich vom Foyer ausgehend von Innen nach Aussen bzw. von Unten nach Oben ausdehnt. Es wurde also nicht wie allgemein üblich zunächst eine städtebauliche Idee oder ein Gesamtkonzept für das Denkmal erarbeitet, sondern das Raumkonzept bestimmte vom zentralen Innenraum ausgehend nach und nach die angrenzenden Raumschichten. Es entstand eine Treppen- und Stufenkomposition aus Ortbeton, die sich quer bzw. parallel zum Gebäude – ähnlich einem barocken Bühnenbild – in die bestehende Struktur legte. Diese Setzung bildete die Grundlage für alle weiteren Interventionen.

Eingangshalle des Kunst Museum Winterthur | Reinhart am Stadtgarten. Foto: Andrew Alberts

Die entstandenen blockhaften Betonobjekte überlagern dabei bestehende Treppen im Aussen- und Innenraum und bilden eine darüber gelegte, monolithische Gesteinsschicht. Keine Fuge ist im Material erkennbar. Die einzigen notwendigen Brüche sind bewusst gesetzte, markante Abstände gegenüber dem Bestand. Aus dem ehemals additiven, streng achsensymmetrischen Raumkonzept des Museums entstand im Foyer die horizontal gelagerte Schichtung einer bruchstückhaften Landschaft. Der Raum dehnt sich aus. Er befreit sich.

Betonelement in der Eingangshalle. Foto: Andrew Alberts

Das ursprünglich klassizistische Haus wurde 1842 als Knabenschulhaus erbaut. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts erfuhr es mehrere Umnutzungen. Während des Zweiten Weltkriegs begann der Sammler Oskar Reinhart mit dem umfangreichen Umbau, der eine vollständig neue Raumstruktur und ein neues Treppenhaus zur Folge hatte. Bereits 1951 wurde das Museum eröffnet. Seitdem sind die unterschiedlichen Zeitschichten Innen wie Aussen für den aufmerksamen Betrachter ablesbar. Sie können jedoch irritierend wirken. Die historisierende Handschrift Oskar Reinharts aber auch die nachfolgenden Renovationen führten zu einer unübersehbaren Verfremdung. Das eigenständige Konzept des Museums als übergrosses bürgerliches Wohnzimmer für die Kunstsammlung Oskar Reinharts liess sich nicht mehr in die heutige Zeit transportieren.

Was jedoch bleibt sind die Spuren der Wände in den Ausstellungsräumen mit einem blassen Blauweisston, die dominanten Holzvertäfelungen und ein darübergelegtes, alles aufhellendes strahlendes Licht. Was bleibt sind im Foyer die sorgfältig scharrierten und gestockten Natursteinböden im Dialog mit ebenfalls gestockten Ortbetonschichten. Was nicht auf den ersten Blick erfahrbar, aber wesentlich hinzukommt, sind die angepassten, erhöhten Türstürze, die das Moment des Offenen unterstützen. Auch zusätzliche Bewegungsrichtungen, in denen sich das Foyer heute nach allen vier Himmelsrichtungen gleichzeitig streckt, lassen den Raum leicht und weniger hierarchisch erscheinen.

Während die über dem Boden schwebenden Linien der Stahlregale in die Weite weisen, setzen die fast prunkvoll anmutenden Lichtobjekte von Koenraad Dedobbeleer einen bewussten Kontrapunkt zur ansonsten geradlinigen Horizontalität des Raumes.

Querschnitt Kunst Museum Winterthur Reinhart am Stadtgarten © Heike Hanada

Sämtliche Änderungen und Überlagerungen, die das Haus mit minimalen Massnahmen erfährt, basieren auf der Idee einer landschaftlichen Szenerie. Diese wird durch das Haus hindurch vom Stadtgarten zur Stadt und umgekehrt geführt. Ihre steinernen Fragmente manifestieren sich im Innen- und Aussenraum. Als Artefakte suchen sie, vom Boden ausgehend, das Gegebene und das Neue miteinander in Einklang zu bringen. Jeder dieser Blöcke kann in seiner Nutzung unbehelligt Treppe, Rampe, Tisch oder Bank sein und doch gleichzeitig im Auge des Betrachters Teil einer romantischen Landschaftsvorstellung werden. Aus der Ferne gesehen, schmiegen sich die sich langsam erhebenden Stufen an die hohe Wand des Hauses. Die Wand hält. Sie bildet den Hintergrund für neue urbane Szenen. In der Mitte durchbricht der Beton die Wand. Das städtische Leben hält Einzug.

Heike Hanada, Künstlerin und Architektin